2021年08月01日

2A3シングルアンプ作製(7)

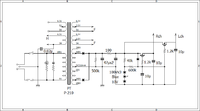

NFBは約6dBを最終調整とした。NFB抵抗は10kΩである。この時の周波数特性は以下の様になり50kHz付近に-4dB弱のディップがある。

トランス単独の特性は-9dBのディップだったのが6dBの負帰還により-4dBに改善された格好だ。

このディップがなければ100kHz までフラットになる様に見える。

この状態で10kHzの方形波を入力し出力を観察するとグダグダだがリンキングのようなものはなく、コンデンサのみを接続しても発振の気配は全くなく安定している。

ところが1kHzの方形波には小さなリンキングがでる。ここでもコンデンサのみの負荷にしても発振の気配はなくリンキングの大きさもほとんど変わらない。

どのように調整しようか悩むところだがで50kHz以上をバッサリ切れないか色々試してみた。

まず、2A3のPG間に小容量のCを接続してPG帰還を掛けて高域を落としてみた。数10pFから効いて来るがキレイに落とすことはできない。

次にトランスのPB間にCあるいはC+Rを接続して高域を落としてみた。これも効くが同じようにキレイにカットできない。

最終的にはデップはそのままにしてNF抵抗に並列にCを入れる微分補正を採用した。220pFにすると10kHzの方形波の形が若干よくなるが、20kHz くらいから高域が落ちてくる。この状態で音を聞くとLM3886アンプと同じ様な音質になり高域の輝きがなくなる。

100pFでは1kHzのリンキングが多少小さくなるが音質の変化もほとんどないため、最終的に100pFにした。

トランス単独の特性は-9dBのディップだったのが6dBの負帰還により-4dBに改善された格好だ。

このディップがなければ100kHz までフラットになる様に見える。

この状態で10kHzの方形波を入力し出力を観察するとグダグダだがリンキングのようなものはなく、コンデンサのみを接続しても発振の気配は全くなく安定している。

ところが1kHzの方形波には小さなリンキングがでる。ここでもコンデンサのみの負荷にしても発振の気配はなくリンキングの大きさもほとんど変わらない。

どのように調整しようか悩むところだがで50kHz以上をバッサリ切れないか色々試してみた。

まず、2A3のPG間に小容量のCを接続してPG帰還を掛けて高域を落としてみた。数10pFから効いて来るがキレイに落とすことはできない。

次にトランスのPB間にCあるいはC+Rを接続して高域を落としてみた。これも効くが同じようにキレイにカットできない。

最終的にはデップはそのままにしてNF抵抗に並列にCを入れる微分補正を採用した。220pFにすると10kHzの方形波の形が若干よくなるが、20kHz くらいから高域が落ちてくる。この状態で音を聞くとLM3886アンプと同じ様な音質になり高域の輝きがなくなる。

100pFでは1kHzのリンキングが多少小さくなるが音質の変化もほとんどないため、最終的に100pFにした。

Posted by はりー at 10:10│Comments(0)

│2A3シングルアンプ