2025年04月12日

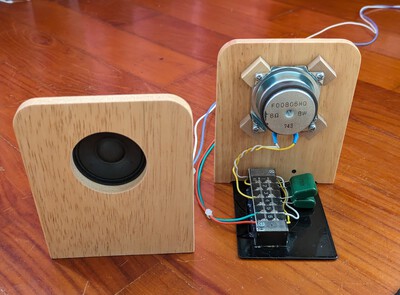

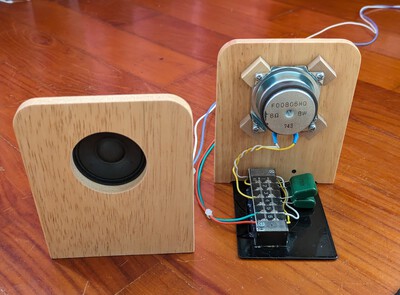

PC用スピーカー作成(3)

バッフルの部分が出来た。セリアで購入したMDFを2枚張り合わせて材料にした。

セリアのMDFは30cm×30cmで厚さが8ミリあり2枚張り合わせると16mmですこし大袈裟すぎるが、ダイソーは同じ大きさで厚さが6ミリなのでちょっとお買い得になる。

スピーカーは裏から付けることにして、穴の周りをトリマーで面取りした。

セリアのMDFは30cm×30cmで厚さが8ミリあり2枚張り合わせると16mmですこし大袈裟すぎるが、ダイソーは同じ大きさで厚さが6ミリなのでちょっとお買い得になる。

スピーカーは裏から付けることにして、穴の周りをトリマーで面取りした。

2025年03月12日

LM3886DCアンプメンテナンス

このところ、在宅での仕事がいくつかあり、BGMにLM386アンプを使っているが調子が悪くなってきた。ごく小音量で聞くと右CHの音が途切れ、音を大きくすると直る。

リレーを疑って、蓋を取って中を開けてみた。基盤を外してチェックした後に元に戻すとき間違えないように写真をとった。

基板の電圧を測るが特に問題はない。よく見るとこのアンプは接続点が多い。各基盤にあるターミナルを使って接続している。はんだ付していないので、ネジをチェックすると意外にゆるゆるなところがあった。

そこで、一旦ネジを緩め線を抜いて再度接続したところ、あっさり直った。

特にアンプ基板の入力ターミナルのネジが緩かった。

作った時の気温や動作中の温度変化などでネジが緩むようだ。

車のアルミホイールを付け替えで一週間くらいしてボルトの締め直しに来てくれという意味が良く分かった。

リレーを疑って、蓋を取って中を開けてみた。基盤を外してチェックした後に元に戻すとき間違えないように写真をとった。

基板の電圧を測るが特に問題はない。よく見るとこのアンプは接続点が多い。各基盤にあるターミナルを使って接続している。はんだ付していないので、ネジをチェックすると意外にゆるゆるなところがあった。

そこで、一旦ネジを緩め線を抜いて再度接続したところ、あっさり直った。

特にアンプ基板の入力ターミナルのネジが緩かった。

作った時の気温や動作中の温度変化などでネジが緩むようだ。

車のアルミホイールを付け替えで一週間くらいしてボルトの締め直しに来てくれという意味が良く分かった。

2025年02月21日

PC用スピーカー作成(2)

昨年丸鋸買いました。丸鋸は怖くて使用を渋っていたのですが、バッテリー式の物があることが分かりこれだと電源コードが絡まって事故ななることはなさそうな感じです。

さらに調べると刃が小さいものがあり、そんなに強力に見えないので大丈夫かもと思い、HIKOKIのC1805DBを入手しました。バッテリーが現用の電動ドリルと共用できることも購入を決めた理由です。

まだほとんど使っていないのですが、とりあえずスライド丸鋸ガイドをネットを参考に作ってみました。

さらに調べると刃が小さいものがあり、そんなに強力に見えないので大丈夫かもと思い、HIKOKIのC1805DBを入手しました。バッテリーが現用の電動ドリルと共用できることも購入を決めた理由です。

まだほとんど使っていないのですが、とりあえずスライド丸鋸ガイドをネットを参考に作ってみました。

2025年01月28日

PC用スピーカー作成(1)

デスクトップパソコンのモニターにはスピーカーが付いていて音が聞こえるが、しょぼいのでパソコン用にスピーカーを作ることにした。

最近流行りのプアオーディオで計画、ユニットを先に入手した。

秋月電子の300円フルレンジスピーカー、100円ツイーター、AliExpressで購入した600円のパッシブラジエーター。

寒いので暖かい日を見計らって100均で購入したMDFを加工しようと思う。

最近流行りのプアオーディオで計画、ユニットを先に入手した。

秋月電子の300円フルレンジスピーカー、100円ツイーター、AliExpressで購入した600円のパッシブラジエーター。

寒いので暖かい日を見計らって100均で購入したMDFを加工しようと思う。

2024年12月15日

MCヘッドアンプ自作(11)

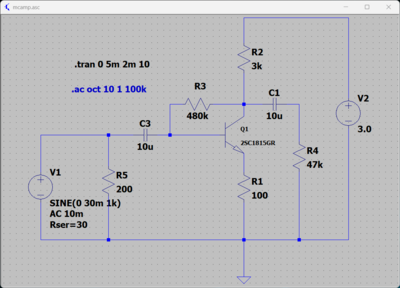

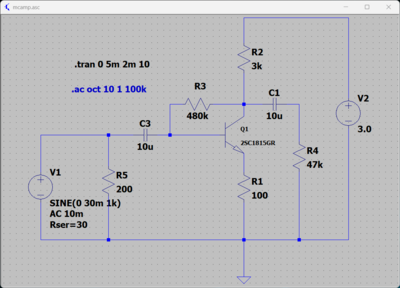

全回路図をアップする。

spiceでシミュレーションすると、CB抵抗による負帰還は0.数dB程度でエミッタ抵抗による負帰還は10dB程になる。

コレクタ電流を減らすとエミッタ抵抗も大きくなるため負帰還が増えるのでコレクタ電流は1mAでも良い気がする。

電流の大きさによる音の違いは不明でここを追求するのも面白いテーマかもしれない。

本アンプは実装の問題なのかボリュームを最大にすると分かる程度だが若干のハムが出る。レコードプレーヤーの出力ケーブルにフェライトコアを付けるとハムが小さくなる。ミューティング回路の配線が影響していると思われるが今回はこれで完成とする。

spiceでシミュレーションすると、CB抵抗による負帰還は0.数dB程度でエミッタ抵抗による負帰還は10dB程になる。

コレクタ電流を減らすとエミッタ抵抗も大きくなるため負帰還が増えるのでコレクタ電流は1mAでも良い気がする。

電流の大きさによる音の違いは不明でここを追求するのも面白いテーマかもしれない。

本アンプは実装の問題なのかボリュームを最大にすると分かる程度だが若干のハムが出る。レコードプレーヤーの出力ケーブルにフェライトコアを付けるとハムが小さくなる。ミューティング回路の配線が影響していると思われるが今回はこれで完成とする。

2024年11月27日

MCヘッドアンプ自作(10)

当初動作しませんでした。

前回の写真に写っているのですが、トランジスタを180度逆に接続していました。トランジスタを付け替えたところ問題なく動作しました。ミューティングも完璧です。実体図を見ながら作成しているのですが、なぜか間違っていました。ボケているのが正解っぽいです。

ケースはタカチMB11-3-14を使いました。

さて音質ですが、比較するものが無いので何ともいえませんが予想以上に良いと思います。というか数千円のアンプでこれだけの音が出るなら超お勧めです。プアオーディオといえ侮れません。カップリングコンデンサにタンタルコンデンサ、バイパスコンデンサにOSコンを使った全個体コンデンサ仕様でここはこだわっています。

追試する方が現れればうれしいですね。ただの自画自賛かどうかが判明するかもです。

心配したノイズは小さくスピーカーからとサーというノイズが元より増えて聞こえますが気にならないレベルです。

電池は単二なので数百時間は持つと思います。2VでLEDが消灯します。

カードリッジは1980年代の物ですが問題なく音が出ています。広帯域感がある音質です。現代的で良いのですが、針がすり減ったら交換(入手)できないので別のカートリッジを新しく購入することになります。40年前の製品から音が出るのが凄いところでさすがMade in Japanでしょうか。

前回の写真に写っているのですが、トランジスタを180度逆に接続していました。トランジスタを付け替えたところ問題なく動作しました。ミューティングも完璧です。実体図を見ながら作成しているのですが、なぜか間違っていました。ボケているのが正解っぽいです。

ケースはタカチMB11-3-14を使いました。

さて音質ですが、比較するものが無いので何ともいえませんが予想以上に良いと思います。というか数千円のアンプでこれだけの音が出るなら超お勧めです。プアオーディオといえ侮れません。カップリングコンデンサにタンタルコンデンサ、バイパスコンデンサにOSコンを使った全個体コンデンサ仕様でここはこだわっています。

追試する方が現れればうれしいですね。ただの自画自賛かどうかが判明するかもです。

心配したノイズは小さくスピーカーからとサーというノイズが元より増えて聞こえますが気にならないレベルです。

電池は単二なので数百時間は持つと思います。2VでLEDが消灯します。

カードリッジは1980年代の物ですが問題なく音が出ています。広帯域感がある音質です。現代的で良いのですが、針がすり減ったら交換(入手)できないので別のカートリッジを新しく購入することになります。40年前の製品から音が出るのが凄いところでさすがMade in Japanでしょうか。

2024年11月12日

2024年10月12日

MCヘッドアンプ自作(8)

ミューティングは3接点3回路のロータリースイッチを電源スイッチに使って解決しようと思う。

通常プリアンプは出力を接地することでミューティングになるのでリレーとかミューティング用のトランジスタを使うことになる。(現用のプリアンプはcds素子を使ったぺるけ式ミューティング回路)

このアンプの電源は電池なのでリレーを使うことはできない。そこで、かなりアナログ的な解決策であるが図のように電源スイッチにロータリースイッチを使うことにした。

電源を入れる時

1、スイッチがOFFの状態(左)では出力が接地される。(LED消灯)

2、スイッチを右に1回まわすとアンプの電源がONになるが、出力は接地のまま。スタンバイ状態。(LED点灯)

3、スイッチを右にもう一回まわすと電源はONのままで出力の接地が外れオープンになり動作状態になる。(LED点灯)

電源を切るとき

1、右に1回まわすと出力が接地になる。電源はONのまま。スタンバイ状態。(LED点灯)

2、右にもう一回まわすと電源が切れ、出力も接地のまま。(LED消灯)

スイッチを超高速で回さない限りはうまく行きそうな気がするので、これでケースに詰めることにして適当なケースとスイッチを入手しよう。

通常プリアンプは出力を接地することでミューティングになるのでリレーとかミューティング用のトランジスタを使うことになる。(現用のプリアンプはcds素子を使ったぺるけ式ミューティング回路)

このアンプの電源は電池なのでリレーを使うことはできない。そこで、かなりアナログ的な解決策であるが図のように電源スイッチにロータリースイッチを使うことにした。

電源を入れる時

1、スイッチがOFFの状態(左)では出力が接地される。(LED消灯)

2、スイッチを右に1回まわすとアンプの電源がONになるが、出力は接地のまま。スタンバイ状態。(LED点灯)

3、スイッチを右にもう一回まわすと電源はONのままで出力の接地が外れオープンになり動作状態になる。(LED点灯)

電源を切るとき

1、右に1回まわすと出力が接地になる。電源はONのまま。スタンバイ状態。(LED点灯)

2、右にもう一回まわすと電源が切れ、出力も接地のまま。(LED消灯)

スイッチを超高速で回さない限りはうまく行きそうな気がするので、これでケースに詰めることにして適当なケースとスイッチを入手しよう。

2024年09月24日

MCヘッドアンプ自作(7)

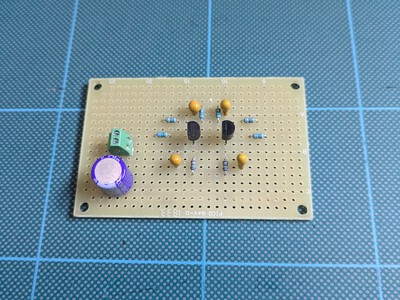

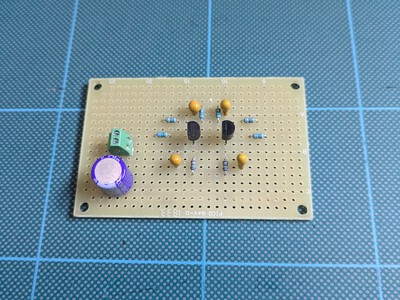

基板が出来た。

抵抗は1/8サイズの1/4W型の金属皮膜抵抗、入出力コンデンサはタンタルコンデンサ、電源バイパスコンデンサはOSコンデンサを使用した。

ケースに組み込むところだが、ひとつ気になる事がある。

このような単体のMCヘッドアンプのミューティングはどうすればよいだろうか。

電源スイッチ入切の順番を間違うとスピーカーが飛ぶのではないか?

何かいい方法はないか検討することとして、ケースに詰めるのはちょっと待ったとなっている。

抵抗は1/8サイズの1/4W型の金属皮膜抵抗、入出力コンデンサはタンタルコンデンサ、電源バイパスコンデンサはOSコンデンサを使用した。

ケースに組み込むところだが、ひとつ気になる事がある。

このような単体のMCヘッドアンプのミューティングはどうすればよいだろうか。

電源スイッチ入切の順番を間違うとスピーカーが飛ぶのではないか?

何かいい方法はないか検討することとして、ケースに詰めるのはちょっと待ったとなっている。

2024年09月04日

MCヘッドアンプ自作(6)

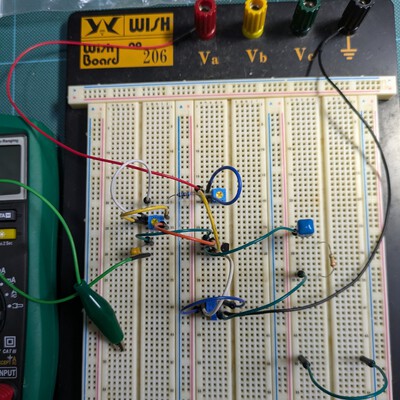

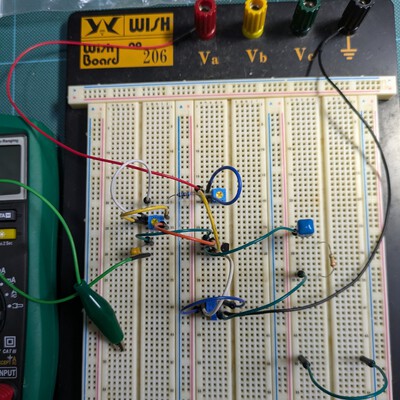

ブレッドボードでテストした結果、回路定数は

R2(負荷抵抗):750Ω

R3(バイアス抵抗):120kΩ

R1(エミッタ抵抗):24Ω

に決めた。

この時の増幅度は約17.5倍、コレクタ電圧約1.5V、コレクタ電流は約2mAとなった。

抵抗類を通販で購入することとする。

R2(負荷抵抗):750Ω

R3(バイアス抵抗):120kΩ

R1(エミッタ抵抗):24Ω

に決めた。

この時の増幅度は約17.5倍、コレクタ電圧約1.5V、コレクタ電流は約2mAとなった。

抵抗類を通販で購入することとする。

2024年09月01日

MCヘッドアンプ自作(5)

トランジスタの規格表をよく見ると雑音が少なくなるポイントが、もう少し電流を流したところにあるので、若干の設計変更をしようと思う。

雑音電圧は信号源の抵抗によって変わり、MCカードリッジの場合は数10Ω程度なので2mA以上が適切のようだ。

ネットで調べると等価回路による計算式もある。負荷抵抗R2を750Ω、エミッタ抵抗R1を24Ωとして再設計しブレッドボードに可変抵抗を使って実験してみることにした。

雑音電圧は信号源の抵抗によって変わり、MCカードリッジの場合は数10Ω程度なので2mA以上が適切のようだ。

ネットで調べると等価回路による計算式もある。負荷抵抗R2を750Ω、エミッタ抵抗R1を24Ωとして再設計しブレッドボードに可変抵抗を使って実験してみることにした。

2024年08月07日

MCヘッドアンプ自作(4)

LTspiceでシミュレーションして定数を図のように仮決定した。これをブレッドボードで組んでうまくい行けばプリント板に配線をする。

コレクタ電流を仮に1mAとするとコレクタ抵抗は1.5kΩでコレクタ電圧が1.5Vになり分かりやすいのだが、電流が少ない方が雑音が小さくなるようなので半分の0.5mAで設計を進めた。電源電圧は単二乾電池二本直列の3Vとする。

訂正:信号源抵抗が小さいときはコレクタ電流が多い方が雑音が少なくなる(9月3日)

コレクタ電流を仮に1mAとするとコレクタ抵抗は1.5kΩでコレクタ電圧が1.5Vになり分かりやすいのだが、電流が少ない方が雑音が小さくなるようなので半分の0.5mAで設計を進めた。電源電圧は単二乾電池二本直列の3Vとする。

訂正:信号源抵抗が小さいときはコレクタ電流が多い方が雑音が少なくなる(9月3日)

2024年07月17日

MCヘッドアンプ自作(3)

ヘッドアンプの回路はいわゆる自己バイアス回路で考えている。

電源は乾電池2個を使った3Vにして超省エネ仕様とし、ゲインを20倍以下になるようシミュレーションしながら定数を検討する。

大昔、自作派はFETを1石~数石使ったヘッドアンプを作成していたが、現行品で高gmのFETは無く、あったとしても電池電源によるアンプは実用的で無いのでトランジスタで作成することにした。

電源は乾電池2個を使った3Vにして超省エネ仕様とし、ゲインを20倍以下になるようシミュレーションしながら定数を検討する。

大昔、自作派はFETを1石~数石使ったヘッドアンプを作成していたが、現行品で高gmのFETは無く、あったとしても電池電源によるアンプは実用的で無いのでトランジスタで作成することにした。

2024年07月05日

MCヘッドアンプ自作(2)

手持ちのトランジスタ(2SC2240GR)50個のhfeをLCR-T4で測定してみた。

結果は以下の通り

・hfe 個数

---------------

・442 16個

・441 13個

・401 5個

・393 2個

・367 1個

・339 2個

・293 11個

バラツキはあるがペアはいくつもとれる。

このトランジスタは秋月電子で購入したものでコライザーアンプなど低雑音のアンプ用、1個30円。

結果は以下の通り

・hfe 個数

---------------

・442 16個

・441 13個

・401 5個

・393 2個

・367 1個

・339 2個

・293 11個

バラツキはあるがペアはいくつもとれる。

このトランジスタは秋月電子で購入したものでコライザーアンプなど低雑音のアンプ用、1個30円。

2024年06月14日

MCヘッドアンプ自作(1)

現用のターンテーブルを買ったときに付いていたのがMCカートリッジで仕様は以下のようなものだが、現在は使っていないのでこれを使えるようにMCヘッドアンプを作ってみようと思う。

メーカー : ヤマハ

品名 : MC505

内部インピーダンス : 30Ω

出力電圧 : 0.35mv

針圧 : 1.5±0.3g

コンセプトはプアオーディオでトランジスタ1石で電池式を検討している。

メーカー : ヤマハ

品名 : MC505

内部インピーダンス : 30Ω

出力電圧 : 0.35mv

針圧 : 1.5±0.3g

コンセプトはプアオーディオでトランジスタ1石で電池式を検討している。

2024年05月19日

ツイーター作成

YouTubeで(年配?の)自作派に大人気の宮甚商店を見ていると400円のツイーター作成動画があり、面白くて同じようなものを作ってみました。

部品代は一台当たりツイーターユニット100円、端子台200円、コンデンサー200円(100×2)、ブックエンド100円の合計600円です。

ブックエンド以外は秋月電子から通販で購入しました。

ダイソーの竹製ブックエンドにホールソーで穴を開けてスピーカベースにし、ボンド(G17)で接着した端子台に2.2μFのポリプロピレンフィルムコンデンサーを2個並列に固定しています。

これを古いテレビの前において使っています。テレビのスピーカーは背面についているのでツイーターを付けると音声が聞きやすくなって最高です。見た目も悪くありません。

部品代は一台当たりツイーターユニット100円、端子台200円、コンデンサー200円(100×2)、ブックエンド100円の合計600円です。

ブックエンド以外は秋月電子から通販で購入しました。

ダイソーの竹製ブックエンドにホールソーで穴を開けてスピーカベースにし、ボンド(G17)で接着した端子台に2.2μFのポリプロピレンフィルムコンデンサーを2個並列に固定しています。

これを古いテレビの前において使っています。テレビのスピーカーは背面についているのでツイーターを付けると音声が聞きやすくなって最高です。見た目も悪くありません。

2024年04月19日

プリアンプ自作(22)

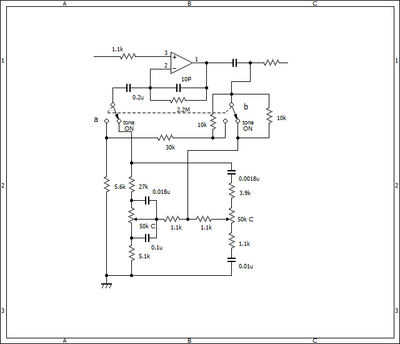

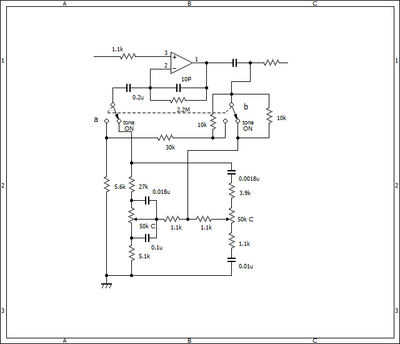

トーンコントロールディフィートスイッチ切り替え時のノイズ問題は以下のようにして解決した。

まず、この現象をよく観察すると、入力に何もないときには雑音は出ない。音楽再生中にトーンコントロールディフィートスイッチを切り替えるとブチッと雑音が出る。また、スイッチを超早く回すと雑音が出なかったりする。

どうやらスイッチaとスイッチbの切り替えのタイミングずれが原因のようだ。

つまり、スイッチaかスイッチbのどちらかが先に切り替わるとゲインが大きくなるためノイズとして現れることになる。

そこで、スイッチbに図のように抵抗を2本接続しこの現象を防ぐようにした。

とりあえず10kΩ位で試してみようかと手持ちの抵抗を探すと9kΩがあったのでこれを接続して実験するとビンゴで全く雑音が出なくなった。

まず、この現象をよく観察すると、入力に何もないときには雑音は出ない。音楽再生中にトーンコントロールディフィートスイッチを切り替えるとブチッと雑音が出る。また、スイッチを超早く回すと雑音が出なかったりする。

どうやらスイッチaとスイッチbの切り替えのタイミングずれが原因のようだ。

つまり、スイッチaかスイッチbのどちらかが先に切り替わるとゲインが大きくなるためノイズとして現れることになる。

そこで、スイッチbに図のように抵抗を2本接続しこの現象を防ぐようにした。

とりあえず10kΩ位で試してみようかと手持ちの抵抗を探すと9kΩがあったのでこれを接続して実験するとビンゴで全く雑音が出なくなった。

2024年03月22日

プリアンプ自作(21)

イコライザー基盤をアンプに組み込んだ。

若干ハムが出たのでアースポイントをいろいろ変更して落ち着いたところ。

CR-NF型イコライザーは初段入力に入っているC(1500pF)がそもそも発振止めにあたるので発振しない。

通常発振対策は初段ベース・アース間か2段目のベース・コレクタ間に小容量のCを入れるかのどちらかなのでこの点でCR-NFF型は簡単でいいと思う。

イコライザーのゲインは予定通り100倍程度になったが若干ゲイン不足というか、CDに切り替えると音量差が大きく感触が良くない。

ゲインは150倍~200倍は欲しいところなのでそのうち改造しようと思う。

若干ハムが出たのでアースポイントをいろいろ変更して落ち着いたところ。

CR-NF型イコライザーは初段入力に入っているC(1500pF)がそもそも発振止めにあたるので発振しない。

通常発振対策は初段ベース・アース間か2段目のベース・コレクタ間に小容量のCを入れるかのどちらかなのでこの点でCR-NFF型は簡単でいいと思う。

イコライザーのゲインは予定通り100倍程度になったが若干ゲイン不足というか、CDに切り替えると音量差が大きく感触が良くない。

ゲインは150倍~200倍は欲しいところなのでそのうち改造しようと思う。

2024年03月12日

2024年02月09日

プリアンプ自作(19)

イコライザアンプの検討再開です。

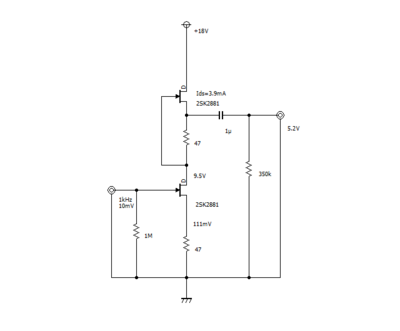

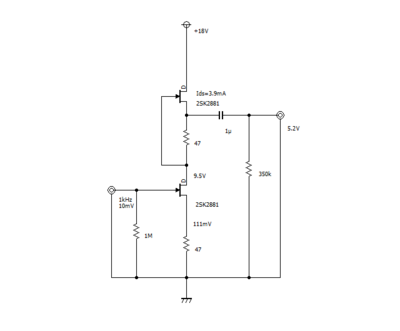

回路案はFETによるSRPP回路が基本になっているが、どれくらいの増幅度(電圧利得)が得られるか実験した。

FETのソース接地増幅回路の増幅度はgm・RL/(1+gm・RS)となるが、SRPP回路の増幅度の式は文献を探しきれないので実験してみることにした。

単純に考えるとRLの部分が定電流回路と見なせるのでかなりの増幅度が得られそうだ。

手持ちの部品を使って下図の回路で実験を行ったところ、増幅度は約520倍(54dB)となり、高い増幅度が得られることが分かった。

2段増幅のNFイコライザなので裸利得は100dBを超え十分、というか発振対策が必要と思われる。

うまくいけそうなので当初の回路どおりで部品を集めることにする。

追記(6月9日):

ChatGTPにFETによるSRPP回路の増幅率を聞いてみると

G≒gm・RL/(1+gm・RS)

の回答が得られました。

回路案はFETによるSRPP回路が基本になっているが、どれくらいの増幅度(電圧利得)が得られるか実験した。

FETのソース接地増幅回路の増幅度はgm・RL/(1+gm・RS)となるが、SRPP回路の増幅度の式は文献を探しきれないので実験してみることにした。

単純に考えるとRLの部分が定電流回路と見なせるのでかなりの増幅度が得られそうだ。

手持ちの部品を使って下図の回路で実験を行ったところ、増幅度は約520倍(54dB)となり、高い増幅度が得られることが分かった。

2段増幅のNFイコライザなので裸利得は100dBを超え十分、というか発振対策が必要と思われる。

うまくいけそうなので当初の回路どおりで部品を集めることにする。

追記(6月9日):

ChatGTPにFETによるSRPP回路の増幅率を聞いてみると

G≒gm・RL/(1+gm・RS)

の回答が得られました。